哲学的考察 ウソだ! 23:芸術とは何か? 美とは何か?

芸術に関する哲学ジャンルを「美学」という。

そして美学の最大の問いは「美とは何か?」であり、美を追究するところの「芸術とは何か?」ということになる。

そしてこの問いは「私とは何か?」「世界とは何か?」という問いに還元される。

美は人と世界の秘密にアクセスするための「扉」なのである。

本記事ではその扉を少し開けてみたいと思う。

※「絵&写真の話 - ART+LOGIC=TRAVEL [旅を考えるweb]」の「Art 2:絵&写真の話」などから一部を流用しています

* * *

■哲学と芸術、私と世界

人はたったふたつのことしかできない。

考えること。

感じること。

たとえばサッカーをする。

ボールや風や相手の息や大地の力を「感じて」とらえ、それを「考えて」自分の身体をよりよい方向へと全身の筋肉を「感じて」動かし、また次の戦略・戦術を「考えて」、「感じて」とらえた筋肉を動かして次の一歩を踏み出していく。

たとえばリンゴを観察する。

木からリンゴが落ちる瞬間を視覚的に「感じて」とらえ、それを「考えて」落ちたことを認識し、リンゴが地面に当たる映像を「感じて」把握し、落ちるスピードと掛かった時間を「考えて」万有引力の法則を確認する。

主観でまとめること。

それが考えること。

客観をとらえること。

それが感じること。

知性と感性だ。

そして主観は「私」、客観は「世界」を示す。

私とは何か?

世界とは何か?

すべての謎はこのふたつの問いに還元される。

そして。

知性でもって真理を探究する活動を哲学という。

感性でもって真理を探究する活動を芸術という。

* * *

■ふたつの「私」とふたつの「世界」

感性が客観をとらえる動きを見てみよう。

ここにリンゴがある。

リンゴは光を反射し、その反射した光を人間の目がとらえる。

光は目の神経に刺激を与え、刺激を受けた神経がセンスデータ(感覚器で得られたデータ)を脳に転送し、それを脳が統合することで「リンゴを見る」という現象が起こる。

ということは。

「赤」とか「リンゴの丸い形」などといったものが実際に存在するわけではないことになる。

脳は送られてきたデータをまとめて「色」や「形」を創り出し、ぼくたちはそうやって結ばれたリンゴの像を見ているのだ。

つまり。

色や形は「存在」ではない。

色という「質感」や形という「空間」を用いることで、受け取ったセンスデータの内容を表現しているのだ。

リンゴの色や形はリンゴではない。

同じように、リンゴの味や香りや肌触りもリンゴではない。

リンゴは光を放つものであって、放たれた光をとらえて脳が生み出したリンゴの像とは別の存在だ。

リンゴは人の視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚を振るわせるものであって、振るわされて得られたセンスデータを分析して脳が生み出したリンゴではない。

ということは、光を放ち味覚を振るわせる「本当のリンゴ」と、人間の脳が創り出した「観念上のリンゴ」があることになる。

ぼくらが観察しているのはつねに「観念上のリンゴ」をはじめとする「観念上の物質」だ。

注意すべきは「脳」「目」「光」といったものさえ観念上の存在にすぎないという事実だ。

だから脳が観念を創り出しているということはありえないし、目が光をとらえるのでもない。

それどころか時間や空間さえ観念にすぎない。

時空は人の表現形式だ。

人は外部の情報をセンスデータとして集約し、それを3次元空間+時間=4次元時空に投影する。

仏教では時間を「世」、空間を「界」で示す。

すなわち「世界」だ。

世界は写真のようなものだ。

フィルムを現像して写真が焼き上がるように、人は色・音・香・味・触の「感じ」で得られたセンスデータを加工してこの世界を描き出す。

ぼくらが見ている映像は人の思考が現像した「作品」であって、確固として存在する「世界」という客観ではない。

思考を経た後のその「作品」は時代や民族や地域ごとの文化の影響を大きく受けていて、それぞれの世界観に彩られている。

同じものを眺めても、ぼくの見ている世界はあなたが見ている世界とは似ても似つかぬものなのだろう。

ぼくたちが目にしている現象世界はこうして人によって表現された観念上の存在にすぎない。

「観念上のリンゴ」のような観念が集まった「観念上の世界」だ。

一方で、「本当のリンゴ」は色や形で表現できるものではない。

人間は色・音・香・味・触でとらえられない「本当のリンゴ」を感じることも知ることもできないということになる。

そして「本当のリンゴ」が集まった「本当の世界」は必ず存在する。

人にセンスデータを送ってくる何者かを想定せざるをえないからだ。

以上から、「私」と「世界」についてふたつの解釈が成立することが理解できる。

私と世界を巡るこの入れ子構造が私や世界の理解を複雑にしている。

1.「観念上の世界」に存在する「観念上の私」

2.「本当の世界」に存在する「本当の私」

人は何かを感じ、その情報を総合することでリンゴがリンゴであることを知り、そのリンゴが落ちることで物理法則を発見し、世界を自分自身で規定しながらその世界の内側で暮らす。

人は世界を創造しながらその中に生きている(世界内存在としての私)。

一方で、人に感じさせている元となる世界が存在し、その世界は知性や感性でとらえることではないものの、「感じ」を通してその断片に触れることができる。

人はつねに世界の外側に開かれている(世界外存在としての私)。

人が創り上げたこの世界と、その外側に広がる世界。

ぼくたちはどちらの世界に生きているわけでもなく、どちらの世界に生きているのでもある。

芸術は、ふたつの世界を往復するための「扉」なのだ。

* * *

■芸術の方法論

人は自分以外の他人や他の物質といった外部の存在、すなわち「他者」の存在の情報を色・音・香・味・触という5つの「感じ」で得る。

そしてこれらを感知する視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の感覚機能を五感という。

人が他者を知る手段はこの五感しかない。

いわば人が持つ他者への扉、世界への扉が五感なのだ。

ちなみに、仏教では色・声(音)・香・味・触の感じを五境、これらを感知する眼・耳・鼻・舌・身を五根、それらを知覚する眼識・耳識・鼻識・舌識・身識を五識という。

さらに、それぞれに論理であるところの法・意・意識を加えてそれぞれ六境・六根・六識といい、これらをまとめて十八界と呼ぶ。

そして色・音・香・味・触の五境はすべて「美」に関する現象だ。

美は「美しい」という肯定的要素だけでなく、美しさが少ないという意味で「美しくない・醜い」という否定的要素をも含むもので、つまりは感性に関するすべての現象が美的現象であると言える。

「世界の存在は美的現象としてのみ是認される」(ニーチェ著、秋山英夫訳『悲劇の誕生』岩波文庫より)

原初の「美」を抽出する活動――

これこそが芸術だ。

しかし、それは簡単なことではない。

殴られたら誰でも痛いと感じるように、「感じる」ことはとても簡単なことだと思われている。

しかし、感覚だけを抽出することは非常な訓練や才能を必要とする。

感覚はつねに論理によって歪められているからだ。

虫=汚い・怖いという論理を自分の中に植え付けている人間は虫を美的に見ることができない。

クジラ=神聖という論理を信仰している人間はクジラの料理を見た瞬間に吐き気を催す。

きれい-汚い、怖い-怖くない、良い-悪い等々、所属する文化の論理を先入観として刻みつけ、そうしたバイアスを通して物を見るよう訓練づけられる。

こうしたバイアスは時代や文化によって異なるもので普遍性はない。

では。

すべての論理をを取り除いたらいったい何が残るのか?

芸術はこの試みであるとも言える。

あらゆる論理を取り去り、「観念上の世界」が生まれる前の原初の色・音・香・味・触の「感じ」を抽出する活動。

これこそが芸術なのだ。

「例えば、諸君が野原を歩いていて一輪の美しい花が咲いているのを見たとする。見ると、それは菫(スミレ)の花だとわかる。何だ、菫の花か、と思った瞬間に、諸君はもう花の形も色も見るのを止めるでしょう。諸君は心の中でお喋りをしたのです。菫の花という言葉が、諸君の心のうちに這入って来れば、諸君は、もう眼を閉じるのです。それほど、黙って物を見るという事は難しいことです。菫の花だと解るという事は、花の姿や色の美しい感じを言葉で置き換えて了うことです。言葉の邪魔の這入らぬ花の美しい感じを、そのまま、持ち続け、花を黙って見続けていれば、花は諸君に、嘗て見た事もなかった様な美しさを、それこそ限りなく明かすでしょう。画家は、皆そういう風に花を見ているのです。何年も何年も同じ花を見て描いているのです。そうして出来上がった花の絵は、やはり画家が花を見たような見方で見なければ何にもならない。絵は、画家が、黙って見た美しい花の感じを現しているのです」

(小林秀雄著『小林秀雄全作品21 美を求める心』新潮社より)

これを徹底するとスミレとか花とかいう概念さえ不要になる。

花びらとその周りの空間に境界を与えているのは人間の勝手な先入観だからだ。

花とその周りの空気を一体化して捉える。

ロジックが与えるあらゆる境界を排除してただ「美」だけを抽出する。

すると形が消え色が混ざり合う。

「美しい自然を眺め、或は、美しい絵を眺めて感動した時、その感動はとても言葉では言い現せないと思った経験は、誰にでもあるでしょう。諸君は、何んとも言えず美しいと言うでしょう。この何んとも言えないものこそ、絵かきが諸君の眼を通じて直接に諸君の心に伝え度いと願っているのだ。音楽は、諸君の耳から這入って真直ぐに諸君の心に到り、これを波立たせるものだ。美しいものは、諸君を黙らせます。美には、人を沈黙させる力があるのです。これが美の持つ根本の力であり、根本の性質です。絵や音楽が本当に解るという事は、こういう沈黙の力に堪える経験をよく味(あじわ)う事に他なりません」

(同上)

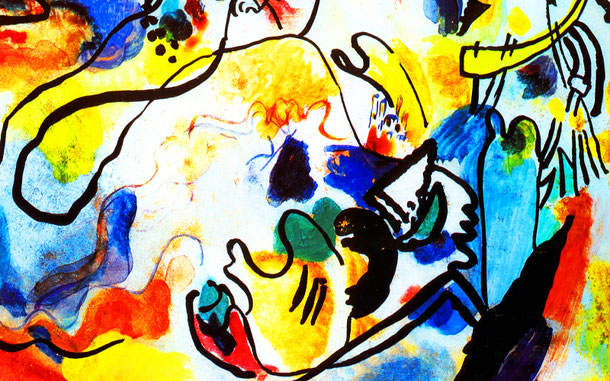

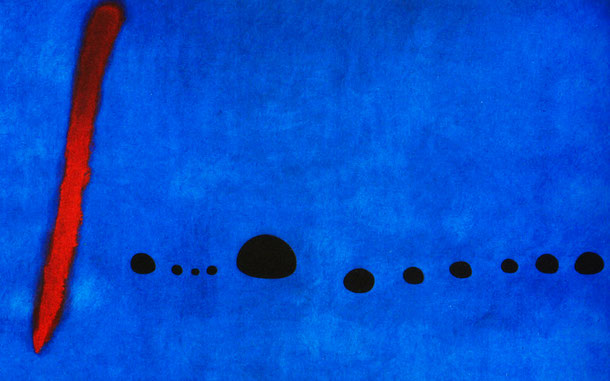

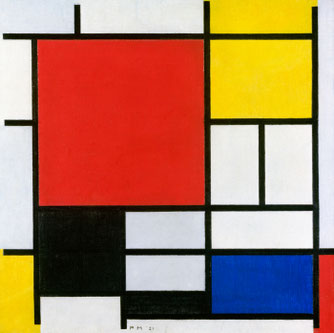

こうした活動のもっともわかりやすい例が抽象画だとぼくは考える。

抽象画はとても合理的な表現方法だ。

特定の物を描かないから名前に惑わされる恐れがない。

スミレなんて言葉でカテゴライズされる心配がないから素直に美だけを表現できる。

ひたすら色とその配置が示す感覚だけを追究できる。

抽象画は難しいと思われがちだが、むしろ簡単だとぼくは思う。

論理を超えて、感覚に直接アクセスすることができるからだ。

だから。

芸術を味わうために必要なのは知識ではない。

必要なのは、知識を一枚一枚丁寧に取り除き、すべての論理を排除して「感じ」をむき出しにすることだ。

* * *

■美の個人的・瞬間的かつ普遍的・永遠的性質

芸術の本質は原初の色・音・香・味・触の「感じ」を抽出することにある。

「感じ」はきわめて個人的で瞬間的な体験だ。

他人には、いや自分にさえ、伝えることも持ち越すことも思い出すこともできない。

その瞬間に感じることができるだけで、一瞬後には「感じ」とは似ても似つかぬ「記憶」にすり替わってしまう。

過去に食べたリンゴの味を持ち越せるのであれば、あなたはいまこの瞬間にリンゴを味わうことができるだろう。

しかし、それができないから人は何度も何度も味わったり聞いたり触れることを繰り返すのだ。

これは論理的にも裏付けられる。

感じることは観念上の世界を超えた経験なのだから、4次元時空で表せるものではない。

空間的なものでも時間的なものでもないゆえに、空間0・時間0という無と瞬間の中にしかありえない。

ところが。

自分の奥底に潜むその「感じ」は人類が共通して持つものであるとも推論できる。

でなければなぜ多くの人が共通してゴッホの絵やモーツァルトの音楽に心を振るわせるのか?

なぜ美味しいといわれる店に行列を作るのか?

絵や料理や音楽が「好み」だと言われることがある。

断じて違う。

好みがランダムであるのなら、芸術作品や繁盛する料理店の説明がつかない。

ランダムでないのであればなんらかの共通性が存在することになり、その共通性が一流と二流の区別を生み、芸術の普遍性に発展する。

一方で、すべての人間が芸術作品や繁盛する料理店を愛するわけではないのは、論理によって価値観が歪められているからだ。

それは必ずしも悪いことではない。

ある地域では特定の動物や植物に有害な種が多いことからその種を食べる習慣が生まれず、その種に対する恐怖や気持ち悪さに発展していく。

その恐怖や気持ち悪さはその種の色彩や鳴き声に対する嫌悪につながり、絵や音楽にも影響を与えていく。

こうしたさまざまな理由がさまざまな先入観を生み、文化や個人の多様性を育んでいく。

それは有用だったり無用だったりするわけだが、いずれにしても普遍性はなく、後天的なものであり、文化的に引き継がれるミーム的なもの、あるいは個人の好みに該当する。

だからこそ、芸術においては本来の「感じ」を歪めるあらゆる論理を排除することが必要となる。

そしてまた、「感じ」は瞬間的であるにもかかわらず永遠的であるとも言える。

たとえば、いままさにあなたが感じているその「感じ」――

部屋にいてこの文章を読んでいて、モヤモヤしたり部屋が暑かったり寒かったりお腹がいっぱいだったり小腹が減ってきたりしているそのすべての「感じ」――

あなたの今この瞬間の「感じ」を完全に再現したら、そこにあなたが生まれる。

今この瞬間の「感じ」は唯一無二のものであるのだから、それを再現すればいつでも今この瞬間のあなたの「感じ」になる。

今この瞬間は永遠に今この瞬間なのであり、今この瞬間は永遠に固定化されているのである。

つまり。

すべての論理を排除し、色・音・香・味・触という「感じ」の個人的・瞬間的体験を追究すると、人類の普遍的・永遠的体験に行き着く。

美はきわめて個人的で瞬間的な体験であると同時に、きわめて普遍的で永遠的な体験だ。

芸術が時代や国境を超える理由がここにある。

* * *

■魂と神の世界へ

どうしたら論理を排除して芸術の純正を高めることができるだろうか?

方法はひとつしかない。

「自分の『感じ』だけを信じること」

花を見る際にも「花とは……である」というような論理を排除して見ることだ。

感情はロジックだ。

「リンゴが好き」という感情が起こるためには、リンゴの知識やリンゴの味の記憶が必要だ。

過去、リンゴを食べて美味しかったという記憶から、今この瞬間の「リンゴが好き」という意識が生まれる。

意志や欲求も同様だ。

「明日のサッカーの試合に勝ちたい」という意志・欲求は、明日・サッカー・試合・勝利に関する知識や、過去に経験した勝利の喜びや敗北の悔しさの記憶を統合した結果として生じるものだ。

そして一本一本のセンテンスが一編の小説を編み上げるように、一つひとつの感情・意志・欲求・思考といった意識が心という「私」の物語を紡ぎ上げていく。

だから「心」は極めて言葉的なものだ。

芸術は論理を排除して、心を超えて感覚に、心より深くにある存在にアクセスする方法だ。

「私」をどこまでも透明にして、その奥底に潜む「人」にたどり着くことだ。

だからこそ、芸術では一つひとつの論理を慎重に取り除いていくことが必要になる。

たとえば雄大な自然がある。

色・音・香・味・触の「感じ」を体感して感動をする。

しかし、そのままではいくら美しくてもそれは自然であって芸術ではない。

カメラマンなら屋久杉の幹の一部をアップで撮影して屋久島の空気を伝えてしまうかもしれない。

シェフなら知床の春の草花で一皿の料理を作って他の何よりも知床を表現してしまうかもしれない。

自然には無数の美的要素が入り混じっているが、アーティストはこれを丁寧に丁寧に解きほぐして作品を仕上げていく。

一つひとつの論理を取り去り、原初の色・音・香・味・触を磨き上げていく。

自然から美を抽出するこのような活動こそ芸術だ。

そして芸術は後天的な情報を排除した非論理的・非空間的・非時間的なものであり、個人的・瞬間的かつ普遍的・永遠的なものだ。

アートが時代を超えるということは、言い換えれば「すべての人間は言葉を排除したら同じことを感じる」ということだ。

そう考えるとこう言いたくもなる。

人が皆同じことを感じるのであれば、ぼくらは同じ存在でしかないのではないか?

同じ存在が時代時代・場所場所の体験を通して文化や好みといったバイアスを習得し、論理を通じて個性を獲得したのではないか?

ぼくたちは同じ存在の異なる表象にすぎないのではないか?

これについては別の記事で述べているのでここではエポケー(判断停止)する。

ただ。

私の中にいる何者かと、世界を貫く何者か――

ここには重大な秘密が隠されている。

そして両者に名前を付けるなら、前者には「魂」、後者には「神」という言葉が当てはまるだろうか。

もちろんそれらは論理を超えた語りえぬものであり、不可知な存在のメタファーだ。

芸術には魂と神に通じる何かがある。

梵我一如。

私(アートマン)と世界(ブラフマン)に通じるものがある。

[関連記事]

ART+LOGIC=TRAVEL[旅を考えるweb]

ART+LOGIC=TRAVEL[旅を考えるweb]