世界遺産と建築05 石造建築の基礎知識

シリーズ「世界遺産で学ぶ世界の建築」では世界遺産を通して世界の建築の基礎知識を紹介します。

なお、本シリーズはほぼ毎年更新している以下の電子書籍の写真や文章を大幅に削ったダイジェスト記事となっています。

■電子書籍『世界遺産で学ぶ世界の建築 ~海外旅行から世界遺産学習まで~』

1.古代、ギリシア・ローマ、中世編 2.近世、近代、現代編

3.イスラム教、ヒンドゥー教編 4.仏教、中国、日本編

詳細は "shop" をご参照ください。

第5回は石造建築の基礎知識を紹介します。

* * *

<石造建築の基礎知識>

■横穴式住居、石窟

天然の洞窟を利用したり、洞窟を掘って造った住居を「横穴式住居」あるいは「洞窟住居」「洞穴住居」「岩窟住居」などと呼びます。

横穴は気温が安定していて丈夫ですが、断崖にしか築けないため場所が限られており、動物や虫が脅威となります。

アジアでは古代から仏教やジャイナ教、ヒンドゥー教の僧たちが断崖に「石窟」を掘ってその中で修行を行いました。

これらを「石窟寺院」と呼びます。

次第に僧たちは石窟を離れ、石彫寺院や石造寺院を建設していきます。

■石彫

![サウジアラビアの世界遺産「ヘグラ考古遺跡[アル=ヒジュル/マダイン・サーレハ]」、カスル・アル=ファリド](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=610x10000:format=jpg/path/s1d11230f68ef1d16/image/i688cf9830fbb3a5b/version/1700049472/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3-%E3%83%98%E3%82%B0%E3%83%A9%E8%80%83%E5%8F%A4%E9%81%BA%E8%B7%A1-%E3%82%A2%E3%83%AB-%E3%83%92%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%AB-%E3%83%9E%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%8F-%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%83%89.jpg)

石を彫った彫刻作品を石彫り(いしぼり)、あるいは石彫(せきちょう)といいます。

上の写真のようなエローラ①のカイラーサナータ寺院やラリベラ②の聖ゲオルギウス教会は岩山を彫った「石彫寺院」です。

石彫寺院は岩山の近くにしか造れないし、山を丸々彫り込むのはたいへんな年月と労力を必要とします。

そのためこうした住居になるほどの巨大な石彫建築は世界的に珍しいものとなっています。

これよりはるかに一般的なのは切り出した切石やレンガを積み上げる組積造・壁構造の石造建築です。

※①世界遺産「エローラ石窟群(インド)」

②世界遺産「ラリベラの岩窟教会群(エチオピア)」

■組積造、壁構造

石窟や石彫のような例もありますが、石造建築は基本的にレンガや石などを組み上げて壁を築いて空間を確保します。

素材を積み上げる構造を「組積造(そせきぞう)」、壁で屋根を支える構造を「壁構造」といいます。

壁には天井や屋根の重さがかかるので「耐力壁」となっています。

石の文化では長らくこの組積造・壁構造が基本となります。

石造といってもローマ時代まで石の屋根は存在しませんでしたし、近代に入っても一般的な住宅は木造屋根でした。

■架構式構造、柱梁構造

第4回の木造建築で紹介しましたが、建物を建てる際に細長い建材でフレームを作る骨組構造を「架構式構造」、柱と梁(はり。垂直に立てる柱に対し、柱の上に水平に寝かせる横架材)を軸とする場合は「柱梁構造」といいます。

柱梁構造のメリットは、屋根や天井の重さを柱で受けるため、壁を取り去ることができる点です。

そのため全体は軽くなり、高くするのも明るくするのもより簡単になります。

石造建築でもゴシック建築などでは柱を多用して石の壁を取り去りました。

柱と柱の間は荷重のかからない「カーテン・ウォール(帳壁)」となったので、その間にステンドグラスをはめて明るい空間を確保しました。

ただ、梁を石にすると自重で折れてしまうので、アーチを使わなければなりません。

ゴシック建築ではアーチの技術を駆使して柱梁構造を可能にしています。

■リンテル/まぐさ石

柱と柱の上、あるいは壁と壁の上に水平に渡した横石を「リンテル(まぐさ石)」といいます。

とても簡単な構造であるため、世界中の古代建築で一般的に使用されました。

リンテルの下に空間が確保できるためしばしばエントランスに使われ、人の目に触れやすいということでレリーフが描かれたりとさまざまに装飾されました。

ただ、石は重いため中央で折れやすく、柱と柱の間(柱間)は広く取れず、狭いものになりました。

■コーベル・アーチ/持送りアーチ、コーベル・ドーム

ふたつの壁の両側から少しずつ石を張り出させて積み上げ、中央で接続したアーチ状の構造を「コーベル・アーチ(持送りアーチ)」といいます。

といっても荷重を柱に集中させて自立的に支持するアーチとは構造が根本的に異なるため、「疑似アーチ」とも呼ばれます。

コーベル・アーチを縦に連ねて確保した細長い空間をコーベル・ヴォールト、360度回転させてドーム状にした空間をコーベル・ドームといいます。

ただ、リンテルが中央で折れやすいのに対し、コーベル・アーチは内側に崩れやすいということで、どちらも大きな空間を取ることができません。

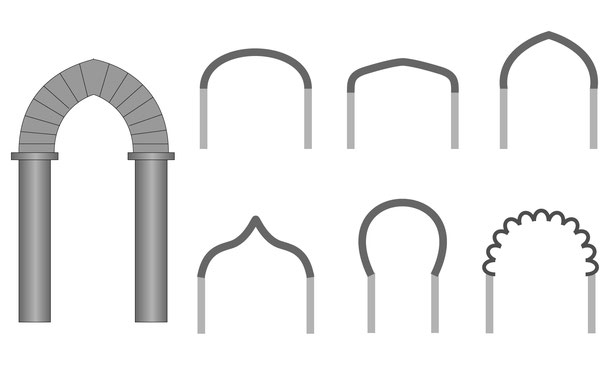

■アーチ

ふたつの柱や壁の上に、レンガや石を円弧状に積み上げた構造やその形を「アーチ」といいます。

アーチによって屋根や天井を石で架けることができるようになりました。

アーチ自体はメソポタミア文明の時代から知られていましたが、建物の屋根や天井に使用されるようになったのはローマ時代からです。

アーチはリンテルやコーベル・アーチと比べて柱と柱、あるいは壁と壁の間を広く取ることができるため、大きな空間が確保できます。

ローマの石造建築はあまりに巨大で、1,000年以上後の近世・ルネサンスの時代までローマ建築に匹敵する建物が築かれることはありませんでしたが、それはアーチの技術の高さによるといっても過言ではありません。

■ヴォールト、バットレス/控え壁

左右の壁からアーチを架け、このアーチを前後に平行に重ねていくと、カマボコ形あるいは半筒状の空間が生まれます。

この構造や形を「ヴォールト」、ヴォールトの下に生まれた空間を「アーケード」と呼びます。

アーチの最大の課題は横に広がって崩壊しようとする「スラスト」と呼ばれる水平力で、アーチが大きくなるほど、重くなるほど柱や壁にかかるスラストは大きくなります。

このためヴォールトを駆使するような巨大なアーチ建築では柱や壁を太く厚く重くしたり、柱や壁を支持する支えが必要になります。

一例が「バットレス(控え壁)」で、壁が倒れないように支えとなる小さな壁を取り付けていました。

アーチ構造に対して使われることが多いのですが、地震の揺れなど横の力が働く場所では古代建築でも使用されていました。

ゴシック建築で登場する「フライング・バットレス(飛び梁)」はアーチ構造を利用したバットレスです。

■ドーム

アーチの頂上の石をキーストーン(要石)、他の石をブーソア(迫石)と呼びます。

キーストーンを軸に、アーチを回転させた半球形の構造や形が「ドーム」です。

ドームはアーチを一周させるというとても複雑な技術を必要としますが、その代わり球形という非常に特殊な造形で人々を魅了しました。

宙に浮かぶドームは空と同一視され、天や神とつながるものと考えられました。

ドームは広い内部空間が確保できることもあって教会や寺院のような宗教建築で多用され、ローマ建築で誕生し完成された後、特にキリスト教建築とイスラム建築で発達しました。

* * *

シリーズ「世界遺産で学ぶ世界の建築」、第6回はギリシア建築を紹介します。

ART+LOGIC=TRAVEL[旅を考えるweb]

ART+LOGIC=TRAVEL[旅を考えるweb]